1. 戦略プランの基本的考え方

1.1. 戦略プランとは中長期の時間軸に沿った「リスク低減戦略の設計」

1.2. リスク低減に向けての5つの基本的考え方=「安全」「確実」「合理的」「迅速」「現場指向」

1.3. 主要なリスク源の分類

1.4. リスクをどう低減するか (燃料デブリと廃棄物対策)

1.2. リスク低減に向けての5つの基本的考え方=「安全」「確実」「合理的」「迅速」「現場指向」

1.3. 主要なリスク源の分類

1.4. リスクをどう低減するか (燃料デブリと廃棄物対策)

1.1. 戦略プランとは中長期の時間軸に沿った「リスク低減戦略の設計」

福島第一原子力発電所は、現在、一定の安定状態で維持管理されていますが、事故による建屋の損傷、燃料デブリ*1及び使用済燃料の存在、放射性物質を含む汚染水の発生、種々の放射性廃棄物の存在等、通常の原子力発電所とは異なる状態にあるため、今後廃炉作業を進めるうえで、放射性物質によるリスクが顕在化する可能性があることは否定できません。

福島第一原子力発電所の廃炉は、通常の原子力発電所の廃炉よりも放射性物質によるリスクが高いといえます。

このため、福島第一原子力発電所の廃炉は、事故により発生した通常の原子力発電所にはない放射性物質によるリスクを、継続的、かつ、速やかに下げることを基本方針としており、戦略プランとは中長期の時間軸に沿った「リスク低減戦略の設計」ということになります。

*1 燃料デブリ: 溶融して固まった燃料。

詳しくは、「戦略プラン2015」冊子:3. 戦略プランの基本的考え方 をご参照ください。

福島第一原子力発電所の廃炉は、通常の原子力発電所の廃炉よりも放射性物質によるリスクが高いといえます。

このため、福島第一原子力発電所の廃炉は、事故により発生した通常の原子力発電所にはない放射性物質によるリスクを、継続的、かつ、速やかに下げることを基本方針としており、戦略プランとは中長期の時間軸に沿った「リスク低減戦略の設計」ということになります。

*1 燃料デブリ: 溶融して固まった燃料。

詳しくは、「戦略プラン2015」冊子:3. 戦略プランの基本的考え方 をご参照ください。

1.2.リスク低減に向けての5つの基本的考え方=「安全」「確実」「合理的」「迅速」「現場指向」

福島第一原子力発電所の廃炉を進める上では、リスク低減に向けての5つの基本的考え方を設定し、これらのキーワードを常に念頭において、技術的オプションの絞り込みを行っていきます。

詳しくは、「戦略プラン2015」冊子:3. 戦略プランの基本的考え方 をご参照ください。

(1)基本的考え方1 : 安全 ~放射性物質によるリスクの低減*2及び労働安全の確保~

事故炉としてのリスクの高さを認識した上で、「その低減を速やかに進めて安全で安定した状況に持ち込む」という優先度を重視し、実効的な安全の確保やリスク低減を進めていく姿勢が重要である。

作業員の安全確保の観点からは、事故や怪我がないよう労働安全への十分な配慮が必要なことに加え、厳しい放射線環境下での作業となるため、作業時間の管理、遮へい物の設置、防護装備の着用等の徹底により、被ばく低減に努めなくてはならない。

*2 放射性物質によるリスクの低減: 環境への影響及び作業員の被ばく。

作業員の安全確保の観点からは、事故や怪我がないよう労働安全への十分な配慮が必要なことに加え、厳しい放射線環境下での作業となるため、作業時間の管理、遮へい物の設置、防護装備の着用等の徹底により、被ばく低減に努めなくてはならない。

*2 放射性物質によるリスクの低減: 環境への影響及び作業員の被ばく。

(2)基本的考え方2 : 確実 ~信頼性が高く、柔軟性のある技術~

比較的短期間に実現する必要のある対策については、開発が失敗するリスクを最小化するため、国内外から可能な限り実現性のある技術、すなわち、技術成熟度の高い優れた技術・知識を応用・適用し、福島第一原子力発電所の現場に適合するように改良を加えることが必要である。

また、想定外の状況や状況の変化に柔軟に対応できるよう技術を選択するとともに、段階的に作業を進めて適宜軌道修正する。さらに代替策等の対応計画も準備しておくことが重要である。

また、想定外の状況や状況の変化に柔軟に対応できるよう技術を選択するとともに、段階的に作業を進めて適宜軌道修正する。さらに代替策等の対応計画も準備しておくことが重要である。

(3)基本的考え方3 : 合理的 ~リソース(ヒト、モノ、カネ、スペース等)の有効活用~

ヒト

放射線環境の厳しい現場での作業となることから、作業する人員を長期にわたって確保するためにも、全作業員が工事期間中に受ける総被ばく線量を計画的に管理する必要がある。人材育成・技術伝承を継続的に行うことも重要である。

モノ

現場に持ち込んだ設備、物品は放射性廃棄物として扱わざるを得なくなる可能性が高いことから、廃棄物発生量低減のために、必要ないものは持ち込まない。持ち込んだものは積極的に活用する。

カネ

作業に伴って発生する費用対効果及び技術開発や設備に対する投資対効果を常に意識する。

スペース

汚染水タンクや廃棄物一時保管・貯蔵施設等で膨大なスペースが必要なため、作業エリア、輸送ルートの整備・確保も含めて敷地を有効活用する。

(4)基本的考え方4 : 迅速 ~時間軸の意識~

「極めて急ぐべき対応」、「着実に取り組むべき対応」、「長期的達成を目指す対応」のそれぞれについて、一定の時間目標を設定することが重要。時間的なロスや手戻りを防止する観点から、プロジェクトリスクに対して予防的・重層的に対応することも重要である。

一方、廃棄物対策・廃止措置のように長期的な課題については、目の前の迅速性を求められるものではないが、新たな制度・基準を作る必要性が出てくることも想定され、リードタイムを意識した検討が必要である。

一方、廃棄物対策・廃止措置のように長期的な課題については、目の前の迅速性を求められるものではないが、新たな制度・基準を作る必要性が出てくることも想定され、リードタイムを意識した検討が必要である。

(5)基本的考え方5 : 現場指向 ~徹底した三現(現場、現物、現実)主義~

現場の状況、現物の姿、現実に起こっていること、それに基づく真のニーズを的確に把握したうえで、現場適用性を重視した技術の選択を実施し、採用検討中の技術が、福島第一原子力発電所の現場の状況、環境において、適用できるかどうかを見定める。(対環境性(放射線、温湿度、照度等)、アクセス・搬入性、作業スペース、等)

詳しくは、「戦略プラン2015」冊子:3. 戦略プランの基本的考え方 をご参照ください。

1.3. 主要なリスク源の分類

事故により放射性物質の閉じ込め機能が完全ではない福島第一原子力発電所においては、対策を必要とするリスク源を特定し、リスク低減の優先順位と対応方針を決定することが重要となります。

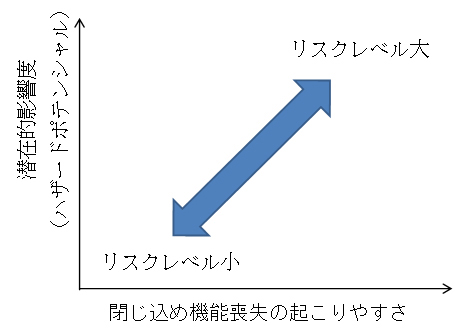

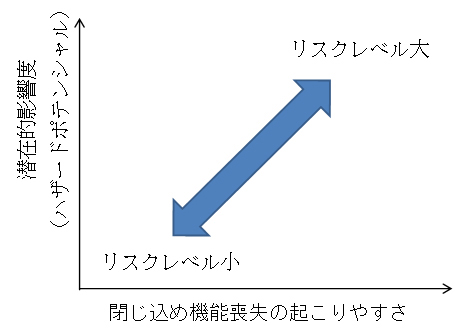

放射性物質によるリスクの概念を図に示します。

リスクレベルというのは、縦軸の「潜在的影響度(ハザードポテンシャル*3)」と、横軸の「閉じ込め機能喪失の起こりやすさ」の関係で表せます。右上に行けばリスク増大し、その逆はリスクが小さくなります。

*3 ハザードポテンシャル: 有害物質がもたらし得る影響の程度。

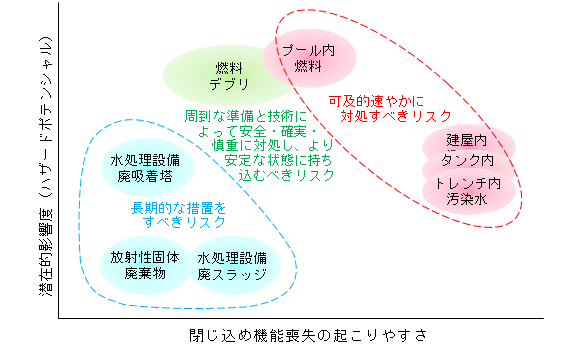

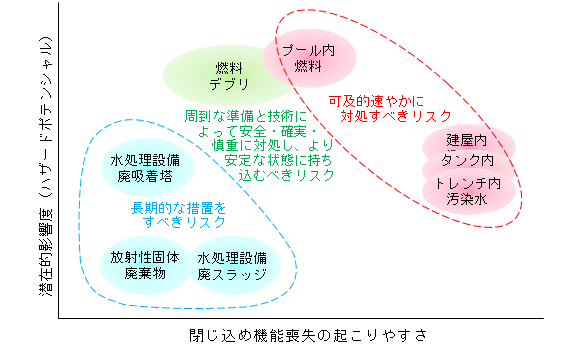

福島第一原子力発電所における主要なリスク源のリスクレベルは以下のように表せます。

放射性物質によるリスクを着実に低減するためには、リスク源を洗い出し、そのリスクを分析した上で、優先順位をつけて対応するべきですが、福島第一原子力発電所に現存する主要なリスク源、そのリスクレベルによって3分類すると、下記ようになります。

詳しくは、「戦略プラン2015」冊子:3. 戦略プランの基本的考え方 をご参照ください。

放射性物質によるリスクの概念を図に示します。

図1.3-1:<リスクレベル>

リスクレベルというのは、縦軸の「潜在的影響度(ハザードポテンシャル*3)」と、横軸の「閉じ込め機能喪失の起こりやすさ」の関係で表せます。右上に行けばリスク増大し、その逆はリスクが小さくなります。

*3 ハザードポテンシャル: 有害物質がもたらし得る影響の程度。

潜在的影響度(ハザードポテンシャル)

リスク源が持つ放射性物質の全量に、漏えい又は移動のしやすさの観点から性状を加味したもの。物質の代表的な性状は、気体、液体、固体で、閉じ込め機能を喪失した際の漏えいのしやすさや移動拡散のしやすさは、気体>液体>固体の順。その他の性状として、粉末やスラッジ*4等がある。

*4 スラッジ: 放射性物質を含む泥状物質。

*4 スラッジ: 放射性物質を含む泥状物質。

閉じ込め機能喪失の起こりやすさ

起因事象(電源喪失、内部火災、溢水、水素爆発、故障、誤操作、地震、津波、火山、竜巻、外部火災、台風、等)の発生頻度とリスク源を閉じ込めている施設(建屋、設備等)の損傷しやすさに依存する。

主要なリスク源

- 燃料関係 (燃料デブリ、プール内燃料)

- 汚染水関係 (建屋内汚染水、トレンチ内汚染水、タンク内汚染水)

- 廃棄物関係 (水処理設備廃吸着塔、水処理設備廃スラッジ、放射性固体廃棄物)

- 汚染水関係 (建屋内汚染水、トレンチ内汚染水、タンク内汚染水)

- 廃棄物関係 (水処理設備廃吸着塔、水処理設備廃スラッジ、放射性固体廃棄物)

福島第一原子力発電所における主要なリスク源のリスクレベルは以下のように表せます。

図1.3-2:<福島第一原子力発電所のリスクのイメージ>

放射性物質によるリスクを着実に低減するためには、リスク源を洗い出し、そのリスクを分析した上で、優先順位をつけて対応するべきですが、福島第一原子力発電所に現存する主要なリスク源、そのリスクレベルによって3分類すると、下記ようになります。

福島第一原子力発電所の主要なリスク源の分類

(1)可及的速やかに対処すべきリスク

(2)周到な準備と技術によって安全・確実・慎重に対処し、より安定な状態に持ち込むべきリスク

(3)長期的な措置をすべきリスク

トレンチ内汚染水、建屋内汚染水、タンク内汚染水、プール内燃料

(2)周到な準備と技術によって安全・確実・慎重に対処し、より安定な状態に持ち込むべきリスク

燃料デブリ

(3)長期的な措置をすべきリスク

水処理設備廃スラッジ、水処理設備廃吸着塔、放射性固体廃棄物

詳しくは、「戦略プラン2015」冊子:3. 戦略プランの基本的考え方 をご参照ください。

1.4. リスクをどう低減するか (燃料デブリと廃棄物対策)

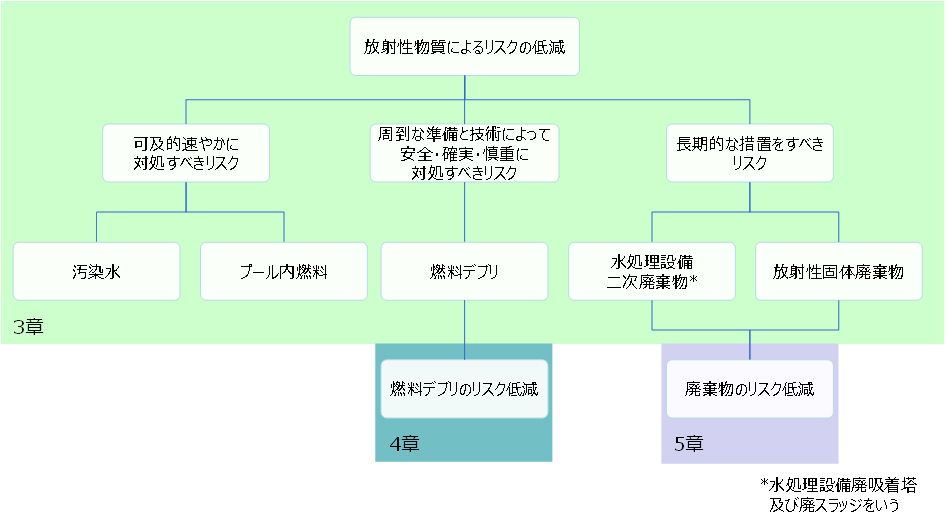

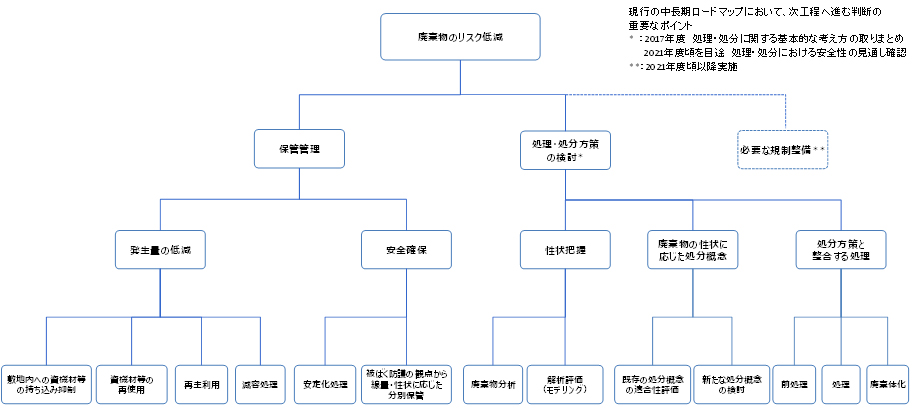

福島第一原子力発電所のリスク低減戦略を整理した構図を下記の図(ロジック・ツリー)に示します。

図1.4-1:<放射性物質によるリスクの低減に向けたロジック・ツリー>

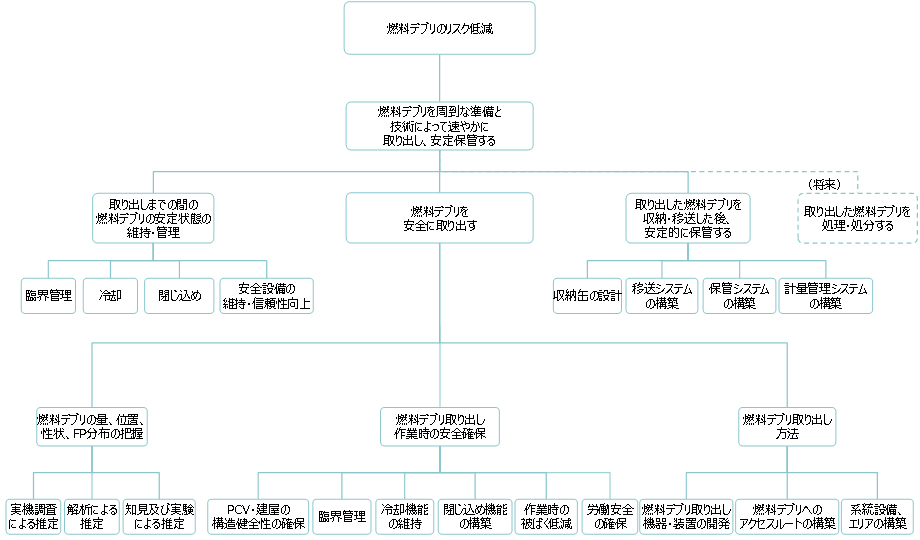

この中で、燃料デブリを安全・確実に取り出すためには、周到な準備が必要であり、数多くの難題にチャレンジしなくてはなりません。そのため、戦略プラン(第4章)では、燃料デブリ取り出しについて検討しています。

図1.4-2:<燃料デブリのリスク低減に向けたロジック・ツリー>

図1.4-3:<廃棄物のリスク低減に向けたロジック・ツリー>

詳しくは、「戦略プラン2015」冊子:3. 戦略プランの基本的考え方 をご参照ください。