2. 燃料デブリ取り出し分野の戦略プラン

2.1. 燃料デブリ取り出しの道筋

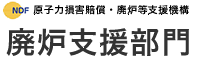

中長期ロードマップにおいては、2018年度上半期に燃料デブリ取り出し方法を確定することが判断ポイントとして設定されているため、これに間に合うように燃料デブリ取り出し工法シナリオを選定します。

燃料デブリについてのリスクを低減するためには、周到な準備と技術によって取り出し、安定保管することが必要で、そのためには、①取り出しまでの間燃料デブリの安定状態を維持・管理する、②燃料デブリを安全に取り出す、③取り出した燃料デブリを収納・移送した後、安定的に保管するというステップで進めることになります。

現在、概念調査・概念検討を実施し、フィージビリティ・スタディ(FS)や要素試験の一部を進めていますが、工法シナリオ選定以降、初号機については、実機適用に向けた基本・詳細設計及び機器・装置の実用化・検証試験のフェーズへと進んでいくことになります。

図2.1-1:<燃料デブリ取り出しに向けた道筋>

詳しくは、「戦略プラン2015」冊子:4. 燃料取り出し分野の戦略プラン をご参照ください。

2.2. 燃料デブリの状況

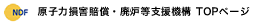

燃料デブリがどのような状態にあるのか確認し、取り出しの計画を取りまとめます。

例えば、格納容器(PCV)内にカメラを入れる、事故時の圧力・温度の変化を踏まえた安全解析コードで炉心の状況をシュミレーションする、ミュオンによる検知技術*を利用してデブリの位置を確認する、ロボット検査等によって現在の線量分布・温度分布を確認する、といった方法で、総合的に評価を行った結果、各号機ごとの燃料デブリの位置の推定を行っています。

また、1979年に事故を起こした米国スリーマイルアイランド原子力発電所2号機のデブリや、模擬デブリの分析も踏まえて、燃料デブリの位置や性状を想定し、PCV内部調査の計画を立てることにしています。

現在、下記のようなデブリの状況を想定しています。

(東京電力提供資料を基に作成)

図2.2-1<プラント踏査状況と燃料デブリ推定位置>

*ミュオンによる検知技術: 宇宙や大気から降り注ぐミュー粒子(ミュオン)が物質を通り抜ける際に密度の違いにより粒子の数や軌跡が変化する特性を利用して燃料の位置や形状を把握する技術。

詳しくは、「戦略プラン2015」冊子:4. 燃料取り出し分野の戦略プラン をご参照ください。

2.3. 燃料デブリ取り出しの方法 (水位4種、アクセス方向3種)

福島第一原子力発電所の燃料デブリを取り出す方法としては、先行事例である米国スリーマイルアイランド原子力発電所2号機の取り出し方法で、水遮へいによる線量低減が期待される燃料デブリを水没させて取り出す「冠水工法」の適用を目指して検討を進めています。

しかし、過酷な事故の影響を受けた格納容器(PCV)の上部まで水を張るには、多くの難しい開発課題もあり、燃料デブリ全体を水没させることが困難になる場合も想定されることから、PCVの上部まで水を張らず、燃料デブリが気中に露出した状態で、燃料デブリを取り出す「気中工法」も併せて検討する必要があります。

冠水工法

PCVの上部まで水を張って燃料デブリを水没させて取り出す工法であり、燃料デブリの冷

却、放射線の遮蔽、放射性ダストの飛散防止等に優れるものの、PCVの止水、耐震性、放

射線の遮蔽等に課題がある。

却、放射線の遮蔽、放射性ダストの飛散防止等に優れるものの、PCVの止水、耐震性、放

射線の遮蔽等に課題がある。

気中工法

PCVに水を張らずに、燃料デブリが気中に露出した状態で取り出す工法であり、燃料デブリ

の取り出しに向けて、上からに加え、横からのアクセスが可能になるものの、放射性ダスト

の飛散防止、放射線の遮へい等に課題がある。

の取り出しに向けて、上からに加え、横からのアクセスが可能になるものの、放射性ダスト

の飛散防止、放射線の遮へい等に課題がある。

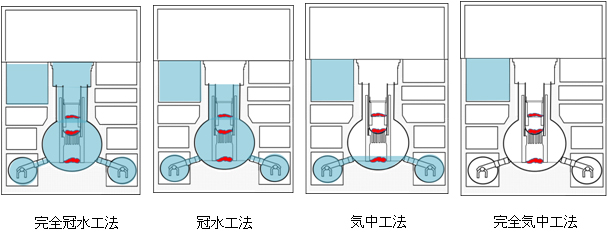

PCVの水張り水位レベル (4種)

●完全冠水工法: 原子炉ウェル上部までの水張りを行う工法

●冠水工法: 燃料デブリ分布位置より上部までの水張りを行う工法

●気中工法: 燃料デブリ分布位置最上部より低いレベルまで水張りを行う工法

●完全気中工法: 燃料デブリ分布全範囲を気中とし、水冷、散水を全く行わない工法

●冠水工法: 燃料デブリ分布位置より上部までの水張りを行う工法

●気中工法: 燃料デブリ分布位置最上部より低いレベルまで水張りを行う工法

●完全気中工法: 燃料デブリ分布全範囲を気中とし、水冷、散水を全く行わない工法

図2.3-1<PCV水位レベルに応じた工法分類>

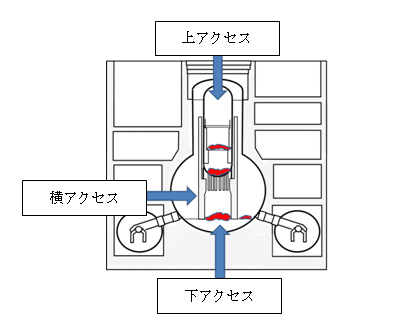

燃料デブリへのアクセス方向 (3種)

●上アクセス: PCV上部からのアクセス

●横アクセス: PCV側面からのアクセス

●下アクセス: PCV底部からのアクセス

●横アクセス: PCV側面からのアクセス

●下アクセス: PCV底部からのアクセス

図2.3-2<燃料デブリへのアクセス方向>

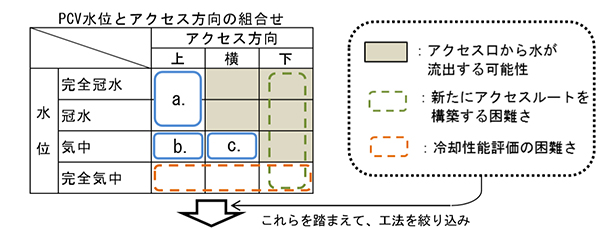

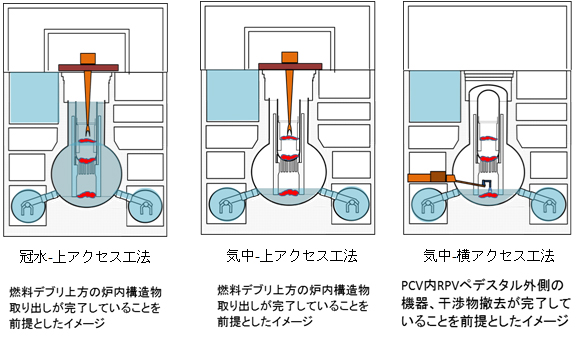

重点的に検討する工法

上記の通り、「PCVの水張り水位レベル」と「燃料デブリへのアクセス方向」の組み合わせとしては、12通りの工法が考えられますが、それぞれの課題を検討した結果、重点的に検討する工法は、下記の3工法となりました。

図2.3-3<選定した燃料デブリ取り出しの工法オプションの概要図>

詳しくは、「戦略プラン2015」冊子:4. 燃料取り出し分野の戦略プラン をご参照ください。

2.4. 号機ごとのシナリオ検討

具体的にプラント各号機で燃料デブリ取り出し作業を行うことを想定し、現状の状況に基づく適用シナリオ(燃料デブリの位置に応じて、どのような順序、どのような工法で取り出すか)の検討を行います。

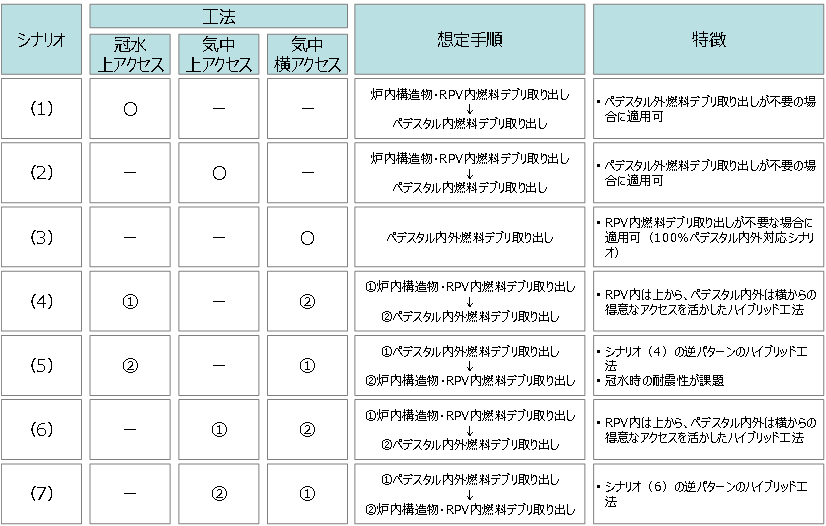

7つのシナリオ

取り出し作業の開始から完了まで、①冠水-上アクセス工法、②気中-上アクセス工法、③気中-横アクセス工法の中の1つの工法オプションだけを適用して達成する場合として3通りのシナリオがあり、取り出す燃料デブリの分布位置に対応して2つの工法オプションを適用する場合と、その施行の順を考慮して4通りのシナリオが考えられ、合わせて7通りの燃料デブリ取り出しシナリオが考えられます。

図2.4-1<各シナリオの手順と特徴>

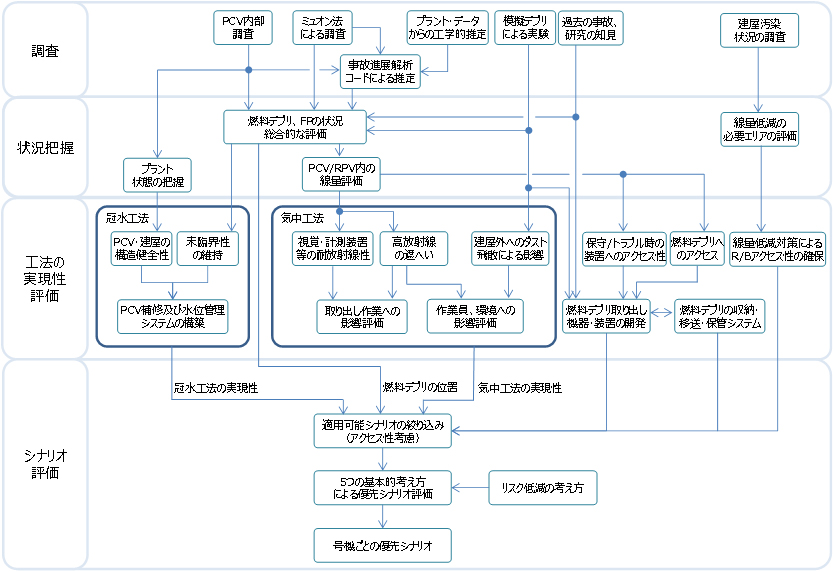

シナリオ選定フロー

シナリオ選定においては、下記のフロー図の左の縦軸にあるとおり、「調査」「状況把握」「工法の実現性評価」「シナリオ評価」という流れに沿って検討を進めてまいります。

図2.4-2<燃料デブリ取り出しシナリオ選定フロー>

上記3つについては、既に検討に取りかかっており、「調査」については、ロボットを使用してのPCV内部調査やミュオンによる検知技術を用いた燃料デブリ位置把握などが実施されています。また、事故進展解析コードによる解析等も併せて行われています。

「状況把握」では、上記のような「調査」により把握した燃料デブリの位置やFP(核分裂生成物)の状況の情報を総合的に評価します。

「状況把握」と並行して、冠水工法と気中工法における「工法の実現性評価」を行います。この項目については、3つの工法(①冠水-上アクセス工法、②気中-上アクセス工法、③気中-横アクセス工法)に絞って検討を進め、実現性の可否について、より入念な検討を行うことにしています。

最終的には、「シナリオ評価」として、関連情報を集約し、工法の実現性とデブリの位置に応じて、アクセス性を考慮しつつ、号機ごとに適用可能シナリオの絞り込みの検討を行います。

また、最終的な「シナリオ評価」にあたっては、「リスク低減に向けての5つの基本的考え方(安全、確実、合理的、迅速、現場指向)」を織り込み、評価の結果を得ることにしています。

詳しくは、「戦略プラン2015」冊子:4. 燃料取り出し分野の戦略プラン をご参照ください。